Recuerdo aquel país que alguna vez tuvimos, uno que servía de hogar a los perseguidos de otras naciones entonces menos afortunadas; uno en el que aún la capital tenía, al menos, algunos pequeños rincones de reservas provinciales. Y +recuerdo aún mejor y con mayor intensidad, el tiempo en que el miedo era algo que le sucedía a los demás pueblos y del que, ¡oh inocentes de nosotros!, pensábamos que era algo por lo que ya habíamos pasado alguna vez y que no podría repetirse.

Entonces, en aquel país hoy desdibujado, diluido, pálido ya de evocaciones, la violencia se contemplaba con ráfagas de crueles imágenes proyectadas en las pantallas de las televisiones, siempre en horarios nocturnos y, en nuestra alegre imaginación, jurábamos que un pasaporte mexicano era una especie de salvoconducto en el mundo, avalado por un enorme e indefinible capital de buena voluntad, cultivado por muchas generaciones. La violencia se llamaba, por ejemplo, Colombia y se apellidaba Escobar Gaviria y, en tanto, nosotros, inocentes e ignorantes, incubábamos el huevo de la serpiente a la que apenas le bastó la imprudencia, la impericia y la tontería de un gobierno, para montarse en las alas de la noche y adueñarse de este país que somos y que hoy suspira por aquel otro que fuimos. Ellos no crearon la violencia, mas la alentaron y no supieron luego controlarla; “tontos entontecidos de su propia tontería”, como decía Unamuno del dictador Primo de Rivera. Le llamaron “guerra” a lo que debieron llamar, acaso, “acción policial”; dividieron al país en buenos y malos, sin discutir con nadie sus propios parámetros y criterios; así, cuando el voto los arrojó al lugar de donde habían venido, su rostro, al que ellos mismos habían maquillado de héroe, quedó, a buen título de León Felipe, convertido en el “payaso de las bofetadas”, más patético que épico y más ridículo que marcial. Quedó solo e incomprendido, vacío ya de poder y, por lo tanto, también de su argumento. Pero la violencia no se marchó, se quedó como una especie de estigma; la buena voluntad no parecía ser suficiente para paliar los daños y detener la crueldad; la enfermedad y el aislamiento nos dejó en el caos, en la falta de miras y con la brújula enloquecida por falta de rutas que señalar.

Descubrimos así, con la más cruel de las lecciones, que la violencia no nos habitaba, pero sí nos ocurría; que miles habrían de morir por la ambición de unos cuantos y por la inepcia de otros pocos. Aprendimos así que la violencia quedaría como la marca de Caín en más una generación y que nosotros, los mexicanos, nunca habíamos sido el pueblo bendito de la paz, sino apenas los suplicantes en la lista de espera de un fenómeno que ya se gestaba en el continente y que no supimos o no quisimos leer oportunamente.

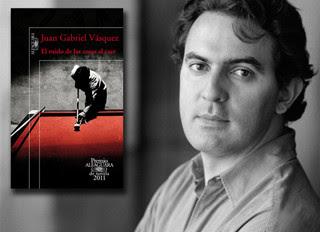

Si es verdad, como firmemente lo creo, que una buena novela demuestra su potencia en sus primeras frases, El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez, convierte esa afirmación en una especie de axioma literario: “Los primeros hipopótamos, un macho del color de las perlas negras y tonelada y media de peso, cayó muerto a mediados de 2009. Había escapado dos años atrás del antiguo zoológico de Pablo Escobar en el Valle del Magdalena, y en ese tiempo de libertad había destruido cultivos, invadido abrevaderos, atemorizado a los pescadores y llegado a atacar a los sementales de una hacienda ganadera”.

Desde antaño, la nuestra ha sido una región habitada por fantasmas; los tememos y, al mismo tiempo, los procuramos y los necesitamos. Pueblan nuestras mitologías y también nuestras esperanzas se regocijan en nuestra historia y nos amenazan con nuestro futuro; ellos, los fantasmas que se hacen texto con las letras de Rulfo, son los mismos que celebramos el dos de noviembre y los mismos que se pasean por el Palacio de Justicia de Bogotá, por la Plaza de las Tres Culturas, por el Cuartel de Moncada y por el Palacio de la Moneda. A ellos, a nuestros fantasmas, llenos del terror atávico de la muerte violenta, debemos buena parte de nuestra forma de ver el mundo, de interpretarlo como la morada transitoria a la que, sin embargo, tanto amamos.

Aquella violencia ancestral, hasta inocente a veces, gratuita y proclamada es solo una de las caras de la violencia en nuestro continente. La violencia propia de la resistencia y la Revolución es otra de sus manifestaciones, una, por cierto, a la que guardamos reverencia y respeto y a la que generalmente recordamos con un sentimiento de melancólica heroicidad; pero la violencia a la que nos vimos expuestos después, a la de la guerra que no lo es, a la de la ambición desaforada y carente de toda causa, a esa no podremos acostumbrarnos ni llamarla nuestra, ni siquiera como llamamos a nuestras enfermedades y a nuestras malformaciones; pero había que nombrarla, decirla y encararla para comprenderla y recordarla como todo aquello que no debió haber sido y que, no obstante, está y se quedará en nuestra memoria y en nuestro imaginario por generaciones.

Y así es, en nuestra sociedad, en nuestro momento histórico, alguien, en algún lugar la cagó de cierta forma y todos quedamos invadidos de su pasmo. La violencia al interior de las ciudades no puede ser sino un error: alguien que la caga y que no puede enmendar su equivocación, luego de lo cual no hay manera de recuperar lo que uno era antes. Porque la violencia es absurda, es ontológicamente imposible y, sin embargo, está ahí, rompiendo todo lo bueno, ensuciando todo lo limpio, reduciendo al odio la incapacidad y al rencor la falta de entendimiento; porque además, todos resultamos ser víctimas, tanto porque la tragedia colectiva no existe hasta en tanto no se apodera de cada uno de los miembros de la colectividad, como porque no se comunica, y el dolor como la pena son exclusivos e íntimos. No se sufre por otro, pero se puede expresar el dolor para manifestar un pálido reflejo de la turbación y la confusión, pero el dolor no puede transmitirse; es cierto, uno puede ejercer la compasión y abrirse al dolor ajeno, pero no es posible obsequiar con la pena, apenas y se puede dejar que el otro penetre nuestro espacio de sufrimiento para sufrir juntos, de ahí el sentido de la condolencia.

Al final del día, no nos queda sino la memoria y el perdón, la reconstrucción del mundo pese a todos y pese a todo; es Ciudad Juárez montando espectáculos culturales en sus parques, es Cuernavaca manteniendo viva su eterna primavera; es Acapulco suplicando por nuevos turistas, y somos todos, contemplando cómo reconstruimos nuestras vidas, cómo nos sumamos el profundo “no más”; asumiéndonos y viviéndonos como sujetos a los que la mala fortuna los arrojó en una época que no pudimos controlar y en una circunstancia donde otros, muy arriba y muy lejos, la cagaron tan profundamente, que dejaron destartalado un país que por décadas había querido construirse. En la literatura, en cambio, ocurre como en lo profundo de la personalidad individual y de la moral colectiva, nos sabemos juntos en este barco en el que todavía confiamos, pero lo hacemos por esa suerte de solidaridad que sienten los que juntos peligran, esa sensación terrible de saber que nos salvamos o perecemos, pero todos. Y así, lo sabe Juan Gabriel Vázquez, solo así se conjura la violencia: “La experiencia, eso que llamamos experiencia, no es el inventario de nuestros dolores, sino la simpatía aprendida hacia los dolores ajenos”.

Janet Frame, un “pájaro migratorio” que voló Hacia otro verano

Hacia otro verano es una obra central en la literatura de Janet Frame. Como en el resto de sus...

diciembre 5, 2025

El Síndrome de Frankenstein: el vértigo de la creación

El monstruo no es lo que creamos, sino lo que negamos.

diciembre 1, 2025

Cruise, mi última noche en la tierra

Esta obra inglesa, estrenada en 2021, llega a nuestro país adaptada y dirigida por Alonso Íñiguez. Cuenta con la...

diciembre 1, 2025

Los libros, motor cultural y económico de Guadalajara

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es el evento literario más relevante de América Latina y de...

noviembre 28, 2025