El lugar: la ciudad santa de Jerusalén. El año: 1185 d. C. Las tropas europeas respiran con tensa calma y desconfían unas de las otras. Lo que viene será el principio del fin.

“Dos días” musitaba para sí Raimundo III, Conde de Trípoli, príncipe de Galilea y mano derecha del rey. Ése pues era el tiempo necesario para lograr que los miembros de las distintas órdenes que componían el consejo convocaran a la Haute Cour para dictaminar el escabroso tema de la sucesión. Todos, tanto los miembros de la orden del Santo Sepulcro, los Templarios, los Hospitalarios y los Monreales como las tropas ayubíes, parecen saber que el final es inminente. La condición del monarca se desgasta rápidamente; las repentinas fiebres, las lesiones cutáneas y la progresiva ceguera se recrudecen con cada segundo transcurrido. Y poco sentía Raimundo que había logrado en su encomienda.

La máscara plateada de Balduino, el rey, misma que se encarga de ocultar los rasgos del ser humano que la porta, desfigurados por la enfermedad, aparece ahora iluminada parcialmente por la luz enrojecida del ocaso; esa misma careta, en otro momento y a otra hora, refulgía bañada por los dorados rayos del sol de Montgisard, el día en que el joven monarca, ya enfermo, habría logrado con únicamente 340 hombres fieles y dispuestos a morir por su regente y su reino, vencer a los 27 000 guerreros sarracenos de Salāh-ad-Dīn Yūsuf, conocido como Saladino entre los francos, gracias al ataque sorpresivo de su retaguardia. El Sultán de Egipto y Siria, que le respetaría enormemente de ahí en adelante, debió abandonar el campo de batalla para continuar con su d’jehad semanas más tarde.

Veinticuatro años tiene el joven gobernante en ese momento; durante más de diez ha confrontado por partida doble a los musulmanes que buscan recuperar Tierra Santa y también, su debilitante padecimiento. Ha impartido justicia en aquella ciudad, más poblada que cualquiera en Europa, durante los pocos, aunque convulsos años de su reinado. Así debería ser recordado, pero lo más probable es que no sea así.

En aquel momento, lo apremiante es conseguir que el sobrino de Balduino sea nombrado regente tras su partida y no Guy de Louisignan, su cuñado, quien, junto con los caballeros de la orden del Temple, ansía hacerse del poder para sumir al reino en una confrontación abierta con el ejército sarraceno. Guy cuenta con el apoyo de la hermana del rey, Sibila. También con el del Heraclio, el patriarca de Jerusalén y el de muchos otros cruzados que observan con recelo la frágil tregua que el monarca ha conseguido entre musulmanes y cristianos. Raimundo necesita aliados en la corte y dos días deberán bastar para convencer a otros de sumarse a su bando, a pesar de que las reuniones furtivas, de que los numerosos intentos han resultado hasta ahora, infructuosos.

El conde de Trípoli nota entonces que el rey se encuentra sumergido en un sueño profundo y pausado. Cerca de la medianoche, cuando la penumbra había cubierto en su totalidad la ciudad el noble, inquieto, se retira del palacio y se dirige a descansar un poco. Cuán lejanas le parecen ahora aquellas épocas de éxito y gloria. Mentalmente repasa los eventos que había compartido con el rey, desde la euforia de su nacimiento, el descubrimiento de aquella terrible enfermedad que le aquejaba, la batalla del Vado de Jacobo, la construcción del castillo de Chastellet, las desavenencias con Reinaldo de Châtillon, aliado de Guy y tantos, tantos otros, hasta que, finalmente el cansancio termina por vencerlo, soñando con otras épocas.

La mañana siguiente augura numerosos pendientes de los cuales encargarse, por lo que Raimundo se levanta temprano y quizás debido a ello, se convierte en el primero en saberlo. Se dirige al palacio y, desde el momento en que se acerca al rey, nota que algo anda mal. Siente cómo un violento escalofrío recorre su cuerpo. La pesada respiración habitual bajo la máscara metálica no se escucha en absoluto. Con suma rapidez se acerca y palpa la mano real para revisar el pulso, sin tener la más mínima posibilidad de controlar el temblor en la suya. Nada. Llama gritando a los médicos y ayudantes sólo para confirmar lo que ya sabía.

Entonces se derrumba. Llora, pese a su edad y posición, como lo haría un niño pequeño. Lo hace dolorosa y amargamente puesto que amaba a su señor. Le había visto triunfar en el campo de batalla y, sobre todo, vivir y morir con entereza. Cuántos días y noches se había dedicado a prodigarle cuidados y palabras de aliento. Al mismo tiempo, lo hacía porque todo esfuerzo realizado para evitar la nefasta sucesión había resultado fútil. Balduino IV, hijo de Amalarico I e Inés de Courtenay, al cual la historia habría de otorgarle el oprobioso título de “Rey Leproso”, santo y valiente hasta el final, había muerto aquel 16 de marzo de 1185.

En el exilio, Raimundo III falleció víctima de una neumonía en septiembre de 1187. Un mes después sobrevendría lo inevitable: la aniquilación del ejército cruzado en La batalla de los Cuernos de Hattin y la subsecuente captura del infame y belicoso Guy de Louisignan, último rey de Jerusalén por parte de Salāh-ad-Dīn, provocando la capitulación de la ciudad sagrada del Gólgota, el tempulum Domini y el Santo Sepulcro, la cual, hasta el momento de escribir estas líneas, jamás volvería a encontrarse bajo el manto cristiano.

El Síndrome de Frankenstein: el vértigo de la creación

El monstruo no es lo que creamos, sino lo que negamos.

diciembre 1, 2025

Cruise, mi última noche en la tierra

Esta obra inglesa, estrenada en 2021, llega a nuestro país adaptada y dirigida por Alonso Íñiguez. Cuenta con la...

diciembre 1, 2025

Los libros, motor cultural y económico de Guadalajara

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) es el evento literario más relevante de América Latina y de...

noviembre 28, 2025

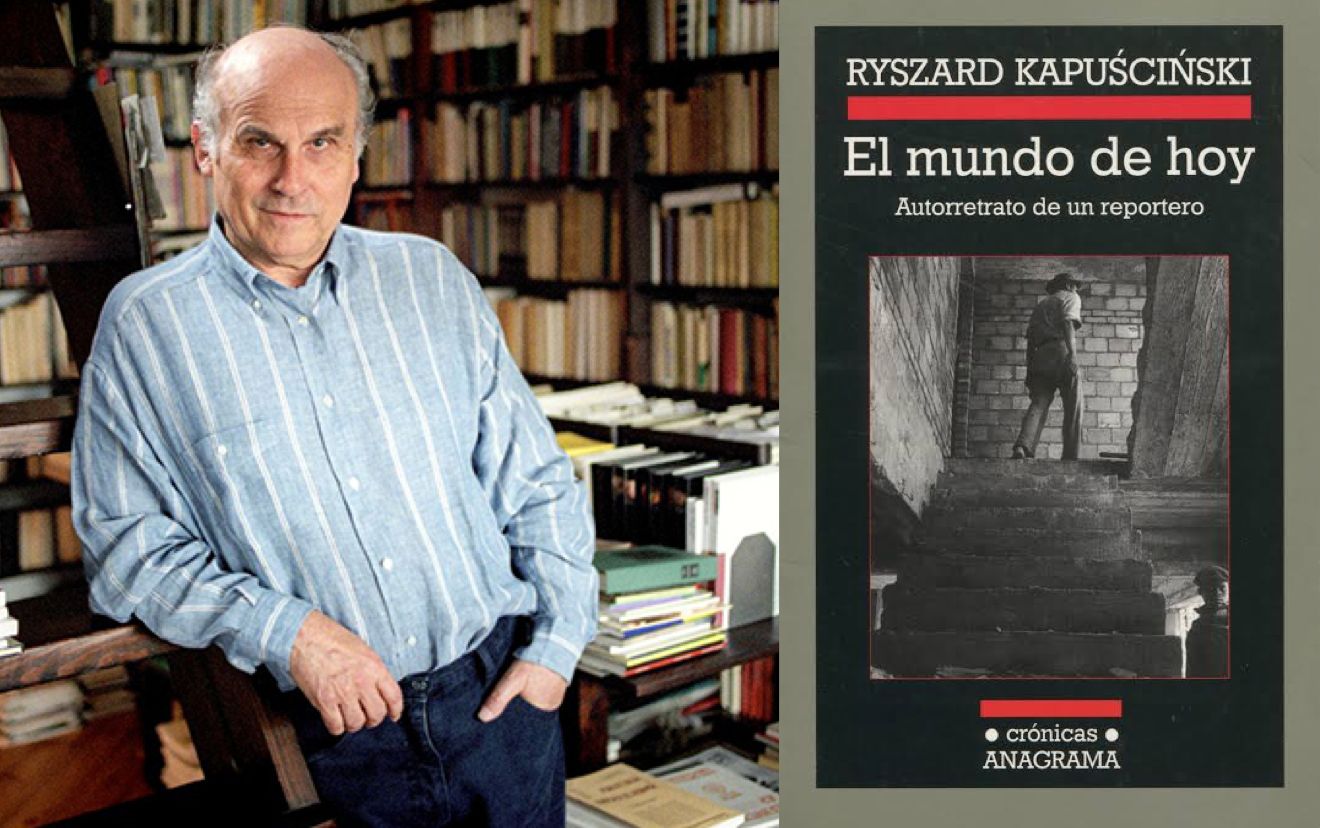

Ficción, autoficción y realidad

La abierta mentira es aceptada como cierta si la dice alguien que me simpatiza.

noviembre 28, 2025