Autoría

Profesor de Investigación, Biología Sintética, Centro Nacional de Biotecnología (CNB – CSIC)

Un viento fuerte lleva ya algunos años soplando en las ciencias de la vida. Se llama biología sintética. Y como cualquier viento fuerte, puede empujar al barco mucho más allá del territorio conocido.

En su versión contemporánea, la biología sintética nació en los primeros años del siglo XXI. Y no precisamente en el mundo de la biología, sino entre los ingenieros electrónicos y computacionales del área de la bahía de Boston. Algunos académicos de ese entorno comenzaron a preguntarse por las interacciones entre los componentes materiales de un sistema vivo que hace (como en cualquier máquina fabricada por humanos) que funcionen como funcionan.

Para ello hay que abordarlos no con una perspectiva evolutiva (como es habitual entre los biólogos), sino con abstracciones y métodos de análisis tomados de la electrónica, la manufactura industrial y la computación, junto con sus correspondientes herramientas matemáticas. Y así nace la biología sintética, que es, nada más y nada menos, que mirar a los sistemas vivos y su complejidad a través de la lente de la ingeniería.

Como piezas de LEGO

Con esa perspectiva, cualquier sistema biológico, por complicado que sea, se puede descomponer en un conjunto finito de módulos y dispositivos. Estos a su vez se pueden dividir en partes con formatos, conectividades y funcionalidades definidas, todas ellas codificadas en secuencias de ADN.

Te puede interesar:

Conviene echarse la siesta para ser un buen deportista

Y aquí viene la proposición más novedosa (e inquietante) de la biología sintética: con esa misma lógica y jerarquía de partes, dispositivos, módulos y sistemas, uno puede reconectar de forma racional esos ingredientes biológicos de una forma distinta para dar lugar a propiedades no existentes antes en la naturaleza. Es como descomponer una máquina hecha con piezas de LEGO y construir con ellas otra máquina distinta.

De esta forma, la relación de la ingeniería con la biología deja de ser metafórica (como en la ya clásica ingeniería genética) para convertirse en una verdadera metodología constructiva y deconstructiva de los objetos vivos. Si nuestros antepasados usaban la madera de los árboles para hacer vigas y casas, la biología sintética emplea partes biológicas codificadas en el ADN para construir racionalmente ítems biológicos con propiedades distintas a las ya existentes.

La utilización de bacterias como un film fotográfico, como sensores ópticos de minas antipersonales o como productores de combustibles son solo algunos ejemplos tempranos de ese enorme potencial.

Este nuevo marco conceptual tiene sus raíces en la biología molecular (iniciada por los físicos después de la Segunda Guerra Mundial) y la biología de sistemas (la comprensión matemática de la complejidad biológica), pero diverge de ellas porque su agenda no es entender, sino hacer.

Esto la convierte en una especie de tercera ola de la biotecnología tras la primera, antes del ADN recombinante, y la segunda, iniciada con el desarrollo de las técnicas de clonación a mediados de los 1970. En ese sentido, la biología sintética permite que la biotecnología cumpla su agenda definitiva y se convierta en un tipo más de ingeniería.

Comprender el origen de la vida

Aunque estos principios generales tienen muchas ramificaciones, la biología sintética viene sobre todo en dos sabores. Uno, como herramienta para contestar preguntas fundamentales, siguiendo la famosa afirmación póstuma del físico Richard Feymann de que “lo que no puedo crear, no lo entiendo”. Es decir, que la reconstrucción racional de un sistema es la prueba definitiva de que comprendemos su funcionamiento.

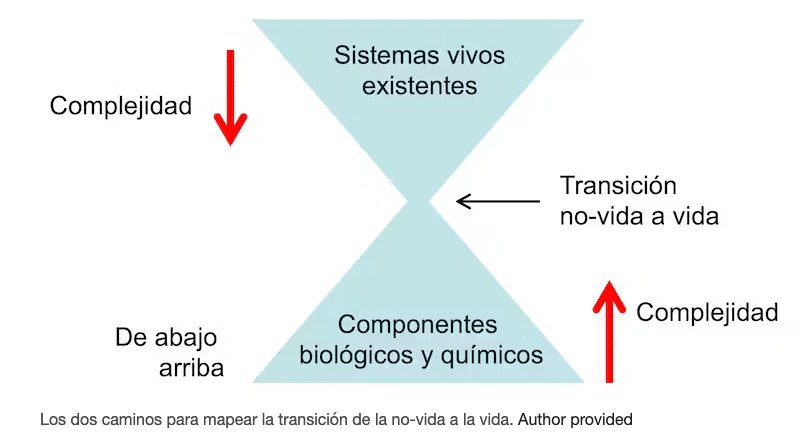

No en vano, una rama muy importante de este campo persigue construir células en el laboratorio a partir de precursores simples como una forma de entender el origen de la vida (y, de paso, revisando críticamente los experimentos de Louis Pasteur sobre la generación espontánea).

Los dos caminos para mapear la transición de la no-vida a la vida. Author provided

Algunos plantean que la creación de vida en el laboratorio es el Proyecto Manhattan (el que condujo a la fabricación de la bomba atómica) de la biología. Aunque cuando se consiga, más temprano que tarde, el impacto en los diversos sistemas de creencias será mucho menor que el que muchos anticipan.

Tejidos con colores programados genéticamente y otras aplicaciones

Pero lo más llamativo de la biología sintética no es tanto responder a preguntas fundamentales, sino llevar a la biotecnología a niveles de eficacia sin precedentes y expandir su aprovechamiento mucho más allá de las aplicaciones tradicionales en medicina y agricultura.

Esto es posible gracias a la capacidad creciente de escribir secuencias de ADN con instrucciones nuevas que son interpretadas como software por un recipiente biológico, ahora renombrado “chasis” en la jerga del campo. Esto permite una reprogramación deliberada de los sistemas vivos no solo en su capacidad de producir compuestos de interés, sino también en su morfología física, sus movimientos y sus programas de desarrollo macroscópico.

Las posibilidades abiertas por esta capacidad de reescribir el ADN son inmensas y los campos de aplicación, ilimitados: desde los productos textiles funcionalizados (por ejemplo, sustitutos del cuero animal con colores programados genéticamente) a la bioarquitectura con tecnologías microbianas, pasando por supuesto por la medicina y la agricultura.

Un coro de voces críticas

Todas estas ideas y tecnologías han sido recibidos con entusiasmo por algunas comunidades científicas y técnicas, en especial la biotecnológica. Pero también con escepticismo, si no con hostilidad, por otras.

Parte del establishment académico, sobre todo en Europa, no se siente cómoda con que la biología sea invadida (y mucho menos explicada) por disciplinas ajenas a las tradicionales ciencias de la vida.

Otros opositores a la biología sintética (herederos del activismo contra los organismos genéticamente modificados) tienen motivaciones fundamentalmente políticas. Argumentan que este campo no es más que una nueva herramienta al servicio del neoliberalismo y de la explotación sin freno de la naturaleza en beneficio de unos pocos.

Algunos también levantan objeciones éticas sobre la desacralización de la vida que va implícita en el discurso de esa disciplina. Asimismo, llueven las críticas desde la perspectiva de los riesgos asociados a generar nuevos agentes biológicos, su seguridad y el posible uso malévolo de la tecnología.

Hay algo de todo esto en el ecosistema que se está formando alrededor del nuevo campo. Pero también es cierto que, gracias a nuestro aprendizaje del lenguaje y la lógica de lo vivo y su inmensa capacidad de resolver problemas con mecanismos evolutivos, pasemos pronto de los intentos actuales de tecnificar la biología a ver una creciente biologización de la tecnología en beneficio de la sostenibilidad.

Como toda nueva ola científico-técnica, el diablo está mucho más en los detalles de su utilización que en la cosa en sí misma.

Te puede interesar:

Las caries causan enfermedades fuera de la boca

La dieta prehispánica de México versus la comida industrializada: efectos sobre el cambio climático y la salud humana

La base de la alimentación mexicana prehispánica tuvo una variada mezcla de ingredientes, costumbres, aromas, sabores y colores, como se...

octubre 22, 2024

Octubre rosa: ¿compromiso con el cáncer de mama u oportunidad de venta?

Autores: Rebeca Pardo Profesora del Grado en Fotografía y del Máster en Fotografía Artística. Investigadora sobre cultura visual, humanidades...

octubre 21, 2024

Cáncer de mama en mujeres jóvenes: ¿qué hay que tener en cuenta?

Según la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) , el cáncer más frecuente diagnosticado en las mujeres en España en...

octubre 18, 2024

¿Qué consecuencias traerá el cambio climático para la salud en los próximos años?

Autor: Raúl Rivas González Catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología., Universidad de Salamanca En 2023,...

mayo 22, 2024